今回タイトルとした引退後の競走馬はどこへ?というかどうなっているのか?

この話題は、普段、競馬を楽しんでいる中で何度となく気にはなりつつも、ちゃんと調べたことはありませんでした。

同じようなことを思われている方がそれなりにいるのではないかと思っています。

種牡馬や繁殖牝馬として牧場に戻る馬たちは分かります。また乗馬用として各地の乗馬クラブなどに引き取られていく馬も全頭ではないしろ有名な馬たちはネットの情報などで生存確認が出来たりします。

ただ、それらの馬たちは引退する馬のどの程度の割合なのか、それ以外の馬たちはどこへ行くのか?

競馬マンガなどでは触れられないタブー的な描写で表現されることもあります。

実際のところどうなのかと思っていたところ、昨年(2024年)6月に農林水産省畜産局競馬監督課から「馬産地をめぐる情勢」というレポートが公開されており、おおよその状況が分かる情報がありましたので、その内容で分かったことをここで共有したいと思います。

競走馬の生涯

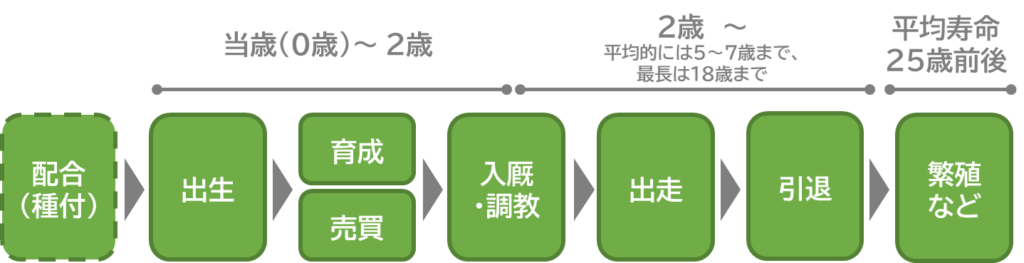

引退後の競走馬がどうなっているのかを確認する前に、そもそも競走馬の生涯とはどのようなものなのかを、おさらいしてみたいと思います。

尚、ここでいう競走馬とは軽種馬(サラ系)のことで、いわゆるサラブレッドを扱います。

サラブレッドは、出生時を人間と同じく0歳として年齢を重ねていきます。

尚、0歳を当歳といったりもします。

そして平均寿命ですが怪我やその他事情で早期に亡くなるケースを除いた場合は、25歳前後のようです。尚、この平均寿命は、前提をどうおくかは諸説ある点はご了承ください。

サラブレッドは通常、出生から2歳までを産まれた牧場(これを生産牧場といったりします)や競走馬の育成を主とした牧場(育成牧場といったりします)で過ごします。

この2歳までの間に売買取引がされ売買が成立した馬たちは、JRA、NARに登録され馬主などが指定する厩舎へ引き取られ本格的な調教を積んでいきます。

その後は、調教とレースへの出走を繰り返し、やがて競走馬としての引退を迎えます。

尚、競走馬としてのキャリアとしては3~5年、つまり5~7歳くらいに引退するケースが多いようです。

【サラブレッドの生涯】

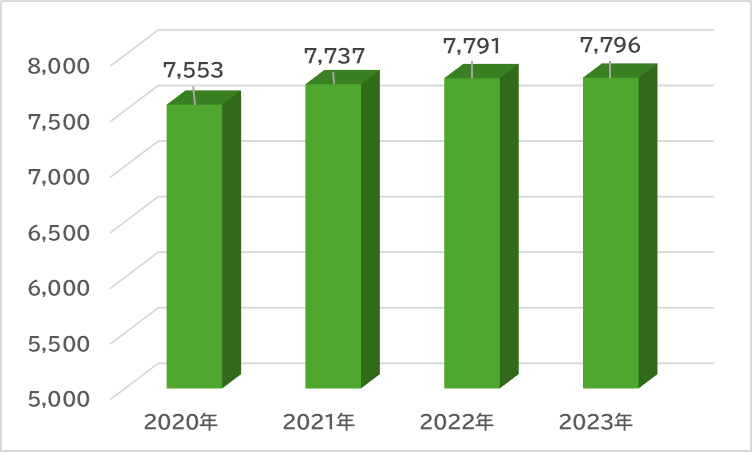

参考 :サラブレッドの年間出生頭数

1年間にどの程度のサラブレッドが産まれているのか?

日本軽種馬協会のHPにデータが載っていましたので、そのデータから直近4年の状況をグラフとしてみました。

実に1年間で8千頭弱のサラブレッドが毎年産まれているようです。

なんとなく知ってはいましたが、改めて数字で見てみるとすごい数ですね。

【サラブレッド年間生産(出生)頭数】

競走馬のライフサイクル

本題のサラブレッドたちが産まれて、そして競走馬として活躍しやがて引退しセカンドキャリアを歩んでいくライフサイクルがどのような推移をたどっているのか?

冒頭で紹介した「馬産地をめぐる情勢」のレポートに掲載された軽種馬(サラ系)のライフサイクルという図で説明がされていたので、その図を元に自分なりに理解しやすい形に成形した結果が次の図となります。

この図は、2021年産まれの競走馬を起点に、2021年産まれの産駒が競走馬として入厩する年、つまり2023年度にどのような競走馬の出入りがあったかを示す図となっています。

出生から競走馬として登録されるまでの動向

産まれたサラブレッドたちが競走馬として入厩するまでの動向をまずは見てみたいと思います。

参考情報として載せた通り直近数年間は1年間に約8千頭弱のサラブレッドが誕生しており、今回のレポートで取り上げられた2021年も7,737頭のサラブレッドが誕生しています。

この馬たちが順調にいけば2年後の2023年にJRAもしくはNARの競走馬として登録されレースに出ることになります。

ただ、どうしても生き物であるため育成途上で傷病や何らかの理由で取引されることなく、やむなく競走馬として道を断念せざるを得ないケースがあることは知っています。

ただ、それがどの程度の頭数いるのかは分かっていませんでした。

今回のレポートの内容を見ると、7,737頭の行先は、まず4,674頭(約60%)がJRAの所属馬として登録をされ、2012頭(約26%)がNARの所属馬として登録されています。

残りの1,051頭(約14%)が競走馬としての登録がない馬たちとなります。

この競走馬として登録されなかった馬たちがどうなったのかは情報がないため不明となります。

全体の14%が、頭数でいくと千頭以上が競走馬の道に進めなかった馬たちとなります。

この数は、正直、自分が想定していたより多く感じました。

競走馬として在籍している馬たちの動向

次に、JRA、NARに競走馬として在籍している馬たちの動向となります。

このレポートでは、2021年産まれのサラブレッドたちが競走馬として登録される2023年度の動向が掲載されていました。

この年は、1つ前で触れた通り、新馬としてJRA、NAR合わせて6,686頭の新馬が登録されています。

その一方で7,063頭の馬たちが登録を抹消されています。

尚、この数には、JRAからNARへ、逆にNARからJRAへ転籍した馬たちの数は含めていません。

この登録抹消された馬たちの行先ですが、まず一番大きいのは、乗用として転用されるケースとなります。乗馬用ですね。

こちら3,257頭(約46%)の馬たちが各地の乗馬クラブなどに引き取られていることになります。

次いで、多いのがその他としてまとめられた2,525頭(約36%)となります。

こちら内訳として、研究馬、へい死、その他と区分がされており、研究馬15頭(約0.2%)、へい死1,060頭(約15%)、その他1,450頭(約21%)となっていました。

研究馬は、JRAが所管する競走馬総合研究所などで、競走馬の身体能力の調査や傷病馬のリハビリや感染症予防などの研究が行われる際に扱われる馬たちとなります。

へい死とは、動物が傷病などで亡くなる状態を指す言葉ということで、その言葉通り、傷病などなんらかの要因で残念ながら亡くなってしまった馬たちとなります。

残ったその他ですが、これは詳細情報がないので不明となります。

へい死は亡くなったことが分かっているのですが、その他は、亡くなっているのかどうかもわかりません。

競走馬として登録されなかった馬たちに続いて、2つ目のどうなったかが分からないケースが出てきました。

最後は、繁殖用に転用ということで1,281頭(約18%)が対象となっています。

こちら種牡馬または繁殖牝馬として次の世代を残すことになる馬たちとなります。

ざっと登録抹消された馬たちの行先をみてきましたが、その後の動向がよく分からないという馬たちは、その他に分類された中のさらにその他となっている1,450頭(約21%)であることが分かりました。

競走馬として生まれた馬たちと向き合う

今回、主に馬券を通して競馬をエンタメとして長年楽しんできた中で、何度か気にはなり忘れてを繰り返していた引退したサラブレッドはどこでどうしているのか?、またそもそも産まれてきたサラブレッドたちは競走馬としてどの程度デビューを迎えているのか、という疑問に向き合ってみました。

ある程度は、想像していましたが、やはり産まれてきても競走馬として登録されることなくその後の動向が分からない馬たちや、無事に競走馬として登録されても登録抹消後に動向が分からない馬たちがそれなりの数でいそうだということが分かりました。

もちろん、その中には、生産された牧場で私的な乗馬用途などで活躍している馬などセカンドキャリアを送っている馬たちもいると思いますが、馬を飼育することは、物理的にも経済的にも簡単なことではないためやむを得ず殺処分ということも多分にあるのではないかと推測しています。

そんな現実を知り、だから競馬をやめようとか、これは、よくないことだといった薄い感傷的なことを言うつもりも、ましてや競馬ファンをやめようとも思っていません。

ただ今回の調査を通して、改めて競走馬として産まれてきたサラブレッドたちが無事に成長し寿命を全うできることを強く願いたいという思いは今までに増して強くなりました。

また、こうした現実の上で競馬を楽しむことができていることも忘れないようにしようと思います。

今後、直接的ではないにせよ引退後のサラブレッドの支援など自分に何かできることがあるかを考えてみようと思うきっかけとなりました。

実際に何かしらの行動を起こした時には、この記事のアップデートなりで共有していきたいと考えています。

今回の記事が皆さんの疑問の解決、もしくは何かの気づきになれば幸いです。

※馬券は20歳になってから。馬券は程よく楽しみましょう。